このページでは名塩でしか生産されていない名塩雁皮紙(間似合紙)の特徴や生産工程を紹介しています。どうぞご覧ください。

人間国宝の谷野剛惟氏が漉く『名塩雁皮紙(間似合紙)』とは

名塩紙の始まりは約400年前の戦国時代にまで遡ります。当時、越前から名塩にもたらされた和紙に名塩で採れる泥土を混ぜることによって、有名な名塩の泥入り雁皮紙が誕生しました。この紙はサイズを襖の横幅である半間(三尺、約90cm)の寸法に合わせて作られたことから、『間似合紙』とも呼ばれています。名塩雁皮紙(間似合紙)は近世には高級な襖紙として重宝され、江戸時代には上方の市場でも取引されるようになりました。間似合紙は泥土を混ぜることで得られた優れた特長を持つことから、襖紙以外にも重要文化財の修復や書画用紙などに用いられています。 名塩紙の始まりは約400年前の戦国時代にまで遡ります。当時、越前から名塩にもたらされた和紙に名塩で採れる泥土を混ぜることによって、有名な名塩の泥入り雁皮紙が誕生しました。この紙はサイズを襖の横幅である半間(三尺、約90cm)の寸法に合わせて作られたことから、『間似合紙』とも呼ばれています。名塩雁皮紙(間似合紙)は近世には高級な襖紙として重宝され、江戸時代には上方の市場でも取引されるようになりました。間似合紙は泥土を混ぜることで得られた優れた特長を持つことから、襖紙以外にも重要文化財の修復や書画用紙などに用いられています。

名塩雁皮紙(間似合紙)に使われる泥土とは

紙に漉き入れる泥土は、名塩の山麓や段丘に存在する神戸層群第二凝灰岩と呼ばれる地層の凝灰岩です。凝灰岩は火山灰火山砂などが堆積してできた岩石であり、石質は非常にもろく、白・青・黄・渋茶などの色目をしています。これらの泥土には、東久保土(白色)、蛇豆土 (茶褐色)、尼子土(玉子色)、カブタ土(青色)、などの名前があり、一種または二種を混合して漉きあげることで独特の色合いと質感を出します。これらの名塩特産の泥土は門外不出とされています。 紙に漉き入れる泥土は、名塩の山麓や段丘に存在する神戸層群第二凝灰岩と呼ばれる地層の凝灰岩です。凝灰岩は火山灰火山砂などが堆積してできた岩石であり、石質は非常にもろく、白・青・黄・渋茶などの色目をしています。これらの泥土には、東久保土(白色)、蛇豆土 (茶褐色)、尼子土(玉子色)、カブタ土(青色)、などの名前があり、一種または二種を混合して漉きあげることで独特の色合いと質感を出します。これらの名塩特産の泥土は門外不出とされています。

名塩雁皮紙(間似合紙)の特徴

名塩雁皮紙(間似合紙)は各種の色相を持つ名塩特産の凝灰石を雁皮に混ぜ入れて作られます。泥土を混ぜて漉く事により、名塩雁皮紙(間似合紙)は日焼け、変色、湿度の変化に強いため長期間の保存が可能です。また、書画に用いた場合は墨ののりが良く色も良い、絵具の発色が良いといわれています。 名塩雁皮紙(間似合紙)は各種の色相を持つ名塩特産の凝灰石を雁皮に混ぜ入れて作られます。泥土を混ぜて漉く事により、名塩雁皮紙(間似合紙)は日焼け、変色、湿度の変化に強いため長期間の保存が可能です。また、書画に用いた場合は墨ののりが良く色も良い、絵具の発色が良いといわれています。

| 名塩雁皮紙(間似合紙)の特徴 |

| 1.着色されている(白色もあります)。 |

5.虫害に強い。 |

| 2.日焼け、変色しにくく長期の保存が可能。 |

6.湿度の変化に強く、反りや変質に強い。 |

| 3.書画に用いた場合、墨ののりが良く色も良い、絵具の発色が良い。 |

7.燃えにくい。 |

| 4.紙の質がきめ細かく、特有のなめらかでしっとりとした風合いを有します。

|

8.隠蔽性が向上している(透けにくい紙です)。 |

名塩雁皮紙(間似合紙)の用途と種類

名塩雁皮紙(間似合紙)は上記の特徴を有することから、幅広く用いられています。重要文化財の壁紙や襖紙として、また修復用紙として、沼津御用邸、二条城、桂離宮、西本願寺、兼六園内「成巽閣」、須磨寺、高野山などに使われています。また、金箔や銀箔をのばす際に用いられる箔打ち紙として用いられています。名塩の泥土を入れた紙は、摩擦熱に強いことから箔打ち紙として最も適しているといわれています。

<種類 >

名塩間似合紙、名塩打雲、金銀箔打原紙。

<用途 >

襖紙(沙織、葛布)、壁紙、金銀箔打原紙、重要文化財使用紙(修復にも使用)、寺院等の障壁画、色紙、短冊、書写用経紙、書画用紙等、名刺、はがき、 その他民芸紙。

名塩雁皮紙(間似合紙)ができるまで

名塩雁皮紙(間似合紙)は雁皮*1と泥土を主原料とし、溜漉きという特殊な方法で漉かれます。どの工程も非常に高度な技術と熟練を必要とします。

*1:雁皮は古代から日本独特の製紙原料として利用されている落葉低木です。雁皮を用いた紙は優美な光沢を持ち防虫性や防湿性に優れています。しかし成育が遅い上に栽培が難しく、野生のものを採取して利用せざるを得ないことから、製紙原料としての供給量は多くありません。

<作製手順>

1.雁皮の皮をはぎ、アルカリ性溶液と一緒に炊いてアク抜きをする。

2.雁皮のチリを取り除いてから細かく砕いて炊く。この時点でドロッとした状態になる。

3.名塩特産の泥土を用いて泥土水を作る。

4.2と3を調合する。

5.4でできたものに『うつぎのり』を加える。

6.すきげたで5を漉く*2。このとき、均一な厚みになるようにする。

7.漉いた紙を板で挟んで積み石をし、一晩置きます。

8.水切りをした紙を一枚一枚干し板にはりつけて、天日乾燥します。

*2:間似合紙は泥が入っていて重いため座って漉きます。一般の和紙はすきげたを動かす「流漉き」ですが、この紙はすきげたをあまり動かさない「溜漉き」という漉き方で作られます。溜漉きは和紙では特殊な工法です。

●紙漉きの様子を特別に見学させていただきました。作製手順の6になります。

●材料の雁皮を加工していく様子です。

|

|

|

| 原料の雁皮です。 |

皮を剥ぐための道具です。 |

皮を剥いでいます。 |

|

|

|

| 皮を剥いだ雁皮です。 |

炊かれた雁皮です。 |

細かく砕かれた雁皮です。 |

|

| ここで間似合紙が漉かれます。 |

谷野剛惟氏ご略歴

1935

(昭和10) |

3月26日、兵庫県有馬郡塩瀬村(現・西宮市塩瀬町)名塩の製紙業の家に生まれる。父・徳太郎、母・みさを。本名・武信 |

1949

(昭和24) |

塩瀬中学校卒業後、病弱の父を助け、家業に従事する |

1965

(昭和40) |

栃原三千代と結婚 |

1975

(昭和50) |

金沢・兼六園内の「成巽閣」に修復用紙を納める |

1981

(昭和56) |

神戸市ポートアイランド博覧会に出品 |

1983

(昭和58) |

名塩紙が兵庫県無形文化財に指定される |

1989

(平成元年) |

父・徳太郎、死去 |

1991

(平成3) |

京都・国土安穏寺に修復用紙を納める |

1994

(平成6) |

沼津御用邸に修復用紙を納める |

1997

(平成9) |

名塩紙振興会会長となる。大阪・堺市の大安寺に修復用紙を納める |

1999

(平成11) |

京都・大徳寺に修復用紙を納める |

2000

(平成12) |

日光・田母沢御用邸に修復用紙を納める |

2002

(平成14) |

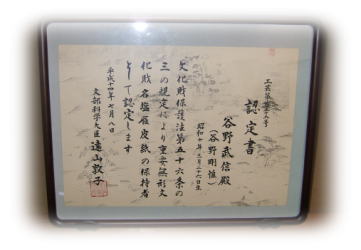

西宮市民文化賞を受賞。重要無形文化財保持者(名塩雁皮紙)に認定される |

2005

(平成17) |

旭日小綬章を受賞。神戸・須磨寺に修復用紙を納める |

2007

(平成19) |

熊本城の修復用紙を制作する |

謝辞

|

|

| 谷野 剛惟 氏 |

谷野 雅信 氏 |

この記事を記載するにあたって快くご指導、ご協力を賜りました

国、重要無形文化財

名塩雁皮紙製作技術保持者(人間国宝)

谷徳製紙所 谷野 剛惟(本名 武信)氏

及び、ご子息の

谷野 雅信 氏

に心から厚くお礼申し上げます。

|